-vinyl Archive

2013.10.04

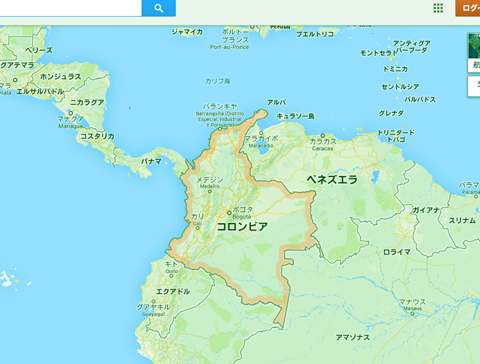

コロンビアのメチャ有名なサルサ・バンド、GRUPO NICHE !

サルサと一口に言っても、国、地域によって

微妙にノリが違ってて

NY、キューバ、コロンビア、プエルトリコ、ベネズエラ、と

ま、僕も、どこまでわかってるか?

、、なのですが、w

音はともかく、

コロンビアってどこ?だっけ?

という事で地図はコレです。

2013.06.25

最近、改めて自分の趣味的音楽鑑賞のひとつのポイントは

なんてことない、ダンス音楽が好きなのね、、という

そうとう単純なんだけれど、

あと、子供の頃から、母親ゆずりのクラシックを熱心に聞いてた事も

あって?か、やっぱ曲の展開、構成に気持ちが行くのだす。

なんで、ミニマクテクノだとか、最近のDJミックスものだとか

に気持ちもっていかれてる事は必然だし

最近聞いてる南米音楽のアレンジの緻密さ、展開に

これまた、いまさらながらに、かっこよさ感じてる。

で、めちゃ、踊れる、、<<これポイント高し。

で、ラテン系の音源のジャケットの、まぁ、ある意味

「ダササ」にも魅了され続けてる。

ここ最近買ったCDもごらんの通りのイナタさ!で

でも、中身はどれもホンマいいんですよ(個人的)

写真左上から時計回りに、

ベネゼエラのサルサのコンピ

ま、ちょっとマイナーなサルサのコンピ

サルサに限らずラテン音楽のいろいろ

キューバのサルサのコンピ

サルサもあえてNYモノを避けて

楽しんでる今日この頃。

2013.05.27

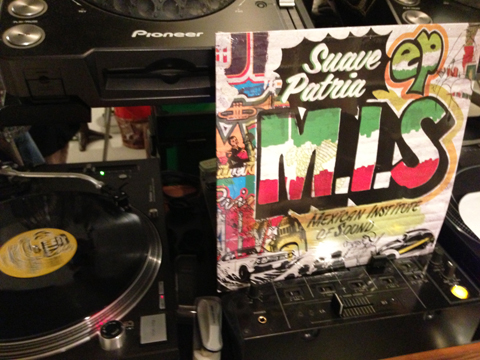

05/27/2013 “Mexican Institute of Sound”

メキシコ人 Camilo Lara のプロジェクト

クンビアとかラテンぽいループを多様した

打ち込み系エレクトロニクスダンスミュージック。

音楽を評する場合の「これは新しい!」という意味とは

逆行している意味で「新しい」というか

「これはお薦めです!」という意味もなく、

DTMの基本は

技術でも機材でも、その素材でもなく

またまた時代でもなく

その制作者の脳が問われてる、というような、

DTMを続けている自分にとっては、(*1)

ある種、懐かしさを感じる。

やっぱ自分は時代が変わっても

年齢重ねても

どんなジャンルであっても

音楽の芯に、

言葉では伝えられない

ある種の「野蛮さ」感じる音楽に

惹かれる。

(*1)

これ、なにげに話してるけども

自分は1980年当時の制御用 CPU intel 8085

CPUといっても制御用のポートI/Oも完備してるような

もののポートを上げ下げして矩形波を発生させ

音程を計算し、音楽をならす事から始めたわけで

(ただ、自分が年齢的にそういう時代にいた、という意味)

自分はDTMにおける縄文人だったとも言える、

と今になって思う。

2013.05.22

中南米のリズムには、ま、ラテン音楽には

いろんな呼び名、ジャンルがあるのだが

これはVallenato、バチェナートのタイトル。

僕自身、

実はもひとつ区別がつかない、

ついていない。

そのマザーカントリーの影響ありきで、

その国毎に、また、その国の地域によって

また、人種の混ざり具合によって

時代によって

お互いが微妙に影響受けながら、与えながら

今日もあるわけで、、

脈々と力強く続いてる。

ま、その中に首突っ込むと、

その魅力に取り付かれ

抜け出てこられないのです。

(いや、抜け出てきて他にもたくさん音楽聞いてますが。)

ますます、ハマりそう。

2013.04.23

ガーナのミュージシャン、EBO TAYLOR

去年のメタモルフォーゼ出演で来日してたんですね、

ん〜恥ずかしながら、フォローしてませんでした、

50年代から活躍されてるらしく、もう70歳過ぎてるみたいで

いやいや、アフリカの音楽です、と簡単に片付けられない

そのリズムとか間とか歌、コーラス、ブラスのアレンジなどなど

一筋縄ではいかない魅力に満ちてる。

元々はガーナなんでハイライフを演ってるバンドのギタリスト

コンポーザーだったみたいなんですが、

最近のものとか、結構いろんな音源でてるけど、

もっと聴いてみたいです。

2013.03.18

1962年から活動してて、いまなお現役ってのがね、

50年超え、半世紀活躍してるわけで。

60年代終わりから80年始めにかけてのストーンズ

マメにレコード買って聞いてた。

けれど、そこから、あまり興味わかず、

アルバムだと「TATOO YOU」/’81まで。

けれど1991年、彼らの25周年の時に出た

VHS「Rolling ’63〜’89」25X5っていうストーズの

ヒストリーもの映像作品は当時、とても気に入って

ヘビロテだったんだけど。

(さっき調べたら、これDVDになってないのね?)

で、最近、また、何故か気になりはじめて

きっかけは単純にYoutubeでみる彼らの映像

特にミックジャガーのパワーがね

もう、どう考えても普通じゃない、と。

どうやってあの声、あの動きを維持してんのか?

あと、理解できる範囲で彼の話してる内容とか。

ま、色々伝わってくる様々は、脚色、演出された

ものが多いのかもしれないけど、そういう事も含めた

エンターテイメント、とそれに向き合い継続していく

ミックの姿勢に、なんか音楽超えた部分で魅力感じる。

その名前の通り、転がる石のごとく

淡々と前向きに「仕事」してるわけで、

この「仕事」の質、量がね、うまく言えないけど

ハンパない、と感じる。

音楽がどうのこうの、って事ではないのですよ。

所有してる音源が全部アナログだったので、

この最近出たベストCD買ってみた。

ジャケのインパクトも凄いし。

部屋で鳴らすと、今更だけど

特に新しめの音源がぜんぜん違ってびっくりした。

あらためてチャーリー・ワッツのリズム、凄い。

2013.03.10

今の人達にとっては、

喫茶店のBGMとか街の商店街、アーケードのスピーカーから

鳴ってるようなBGMとしか聞こえないかもですが、

ジャズ・フュージョン、とかクロスオーバーなどと呼ばれる音楽が

‘70〜’80年代にかけて流行った。

今となっては、シャッター商店街のBGMというイメージが

一番近い、、というようなジャンルになってしまってて、

( いや、そういうジャンルのすべてが、って事じゃないけど)

まぁ、その何とも言えない立ち位置になってしまっている事に

関しては、、苦笑するしかないんだけれど

当時は、とても洗練されたオサレなジャンルとして

もてはやされてた時期があったわけで、でも

音楽が駄目、、という事じゃなく、めちゃくちゃ雑に言うと

世の中は音楽に関係なく変わっていってる、って事で、

でも、20代前後そんな音楽にも魅了されてきた自分は

今でも、この手の音楽結構好きで、

普段聴いてるテクノとかレゲエ、ブラジル、アフリカものの合間

夜な夜な流す事がある。

そんな中でも、このテナーサックス奏者John Klemmerの

「Touch」というアルバム、1977年のアルバムなんだけど、今も現役。

で、聴くときは決まって、夜寝る前とか、たまの眠れない深夜のBGM

として活躍してる。

考えてみると、30年以上、聴いてるわけで

全体に、なんともマッタリムード、

音楽的にまったく尖った部分はない、

ディレイのかかったサックスが、エレピを中心とした

シンプルな演奏の中を駆け巡る。

なんか遠い昔、郷愁というか、儚く、淡い孤独感漂う、

どうしても流行る事、売れる事、というように

経済的な側面を捉えて語られがちな「音楽」だけど

世の中を先見しながら進む音楽じゃない音楽の様を

しっかり感じられる「音楽」のよさをもったアルバム

だなぁ、、と

自分の好きな音楽の「ものさし」のひとつはこういう事。

2013.03.05

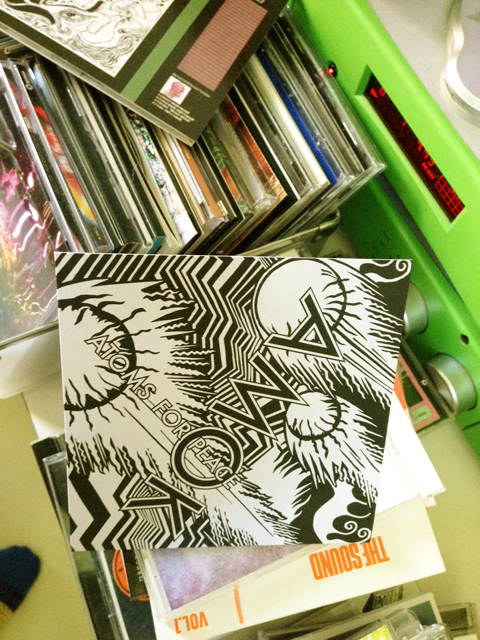

トム・ヨークの新しいバンド”Atoms For Peace“

レッチリのフリーが参加との事なので、

どんな音の方向性になるのかと思ってたけれど、

あいかわらず、メランコリーな音満載。

打ち込みと生楽器のバランス加減もいいなぁ。

ロックより、、の人だと

フレーミングリップスのアルバムなんかもそうだけど

いい意味、ヌけたサウンド作り、というか

リラックスしてる、、というか、

突込み過ぎてない、、というか

ジミではありますが、

僕は好き。

2013.03.02

中央線で吉祥寺へ

天気のいい休日

中央線から見える景色が好き

なんだろ?景色がいいとかじゃなく

関西出身の自分にとって、

何故か”東京”ってイメージをぼんやり感じ、

ホッコリした気分になる。

で、

“空気公団“聴く、と必ず

天気のいい休日、

中央線(新宿〜吉祥寺)からの風景が頭に浮かぶ

当然、逆の場合もある

不思議。

空気公団は1997年に出た最初のアルバムから

2004までアルバムは出るたび購入しよく聞いた。

自分にとってのゆっくり、ほっこり休日アルバム!

2013.02.22

去年から最近にかけてのお気に入り2枚

下のGerry Read は若干20才!?

どんなジャンルであれ、

二十歳未満の人間が挑み、生み出す音楽って

やっぱオモロいと思う。

一般的に音楽って

そのキャリアとか、人気とか、認知度みたいな事で

語られがちだけど、

ほんと〜に、新しいバイブレーションって

何でもない場所で、何でもない人から生み出されてる、、と

いうか、

毎日、どんどん新生児が生まれて行ってるように。

、、と尻切れとんぼな文章だけど、

Recent Entries

- 04/03/2022 “TEST #2”

- 04/03/2022 “Test”

- 07/08/2020 “Chip Tanaka 2nd Album Domingo いよいよ”

- 05/17/2019 “GANKE FES 2019 出演”

- 01/22/2019 “チラッ!”

Archives

Categories